科学と人との出会いーITERで過ごした半年間ー

参加時の所属:筑波大学理工学群応用理工学類 4年

参加テーマ:Adaptation of RABBIT NBI code to IMAS

(2024年10月~2025年3月、6ヶ月間参加)

※本記事はプラズマ核融合学会のITERだよりと同様の内容を掲載しております。

ITERのインターンシップで成し遂げたこと

2024年10月から25年3月末までの半年間、ITERのScience Division内Experiment and Plasma Operation section (EPO)にてインターンシップを実施しました。インターンの作業内容・生活について説明します。

私のテーマは“Adaptation of RABBIT NBI code to IMAS”というタイトルで、NBI由来の高速イオン分布を計算するRABBIT コードをITERのデータ解析インフラストラクチャ IMASに導入するというものでした。現在ITERでは、実験シナリオの詳細検討、妥当性検証のためPulse Design Simulator (PDS)の構築が進められており、PDSに使用できる高速・高精度なNBCDモデルとしてRABBITをIMAS内で使えるようにするのが私のテーマでした。初めの1ヶ月程度はIMASやNBCDに関する勉強、職場環境への適応に主に時間を割き、その後ITERのsupervisor、IPPやPadova大のco-advisor等ITER内外の関係先と相談しながら、本題に取り組みました。結果として、IMASからRABBITへデータを渡しRABBITで計算、計算結果をIMASに格納する一連の流れの構築、IMAS環境下におけるRABBITの妥当性評価、輸送コードとの組み合わせによるself-consistencyの確認等を行い、テーマを完遂することができました。

また、仕事の合間にトカマク建屋やクライオプラント等建設サイトの見学や日本人若手職員同士による勉強会への参加なども行いました。実際に現場を見て、携わっている方から直接お話を伺うことで、ITERへの理解がより深まったと感じています。

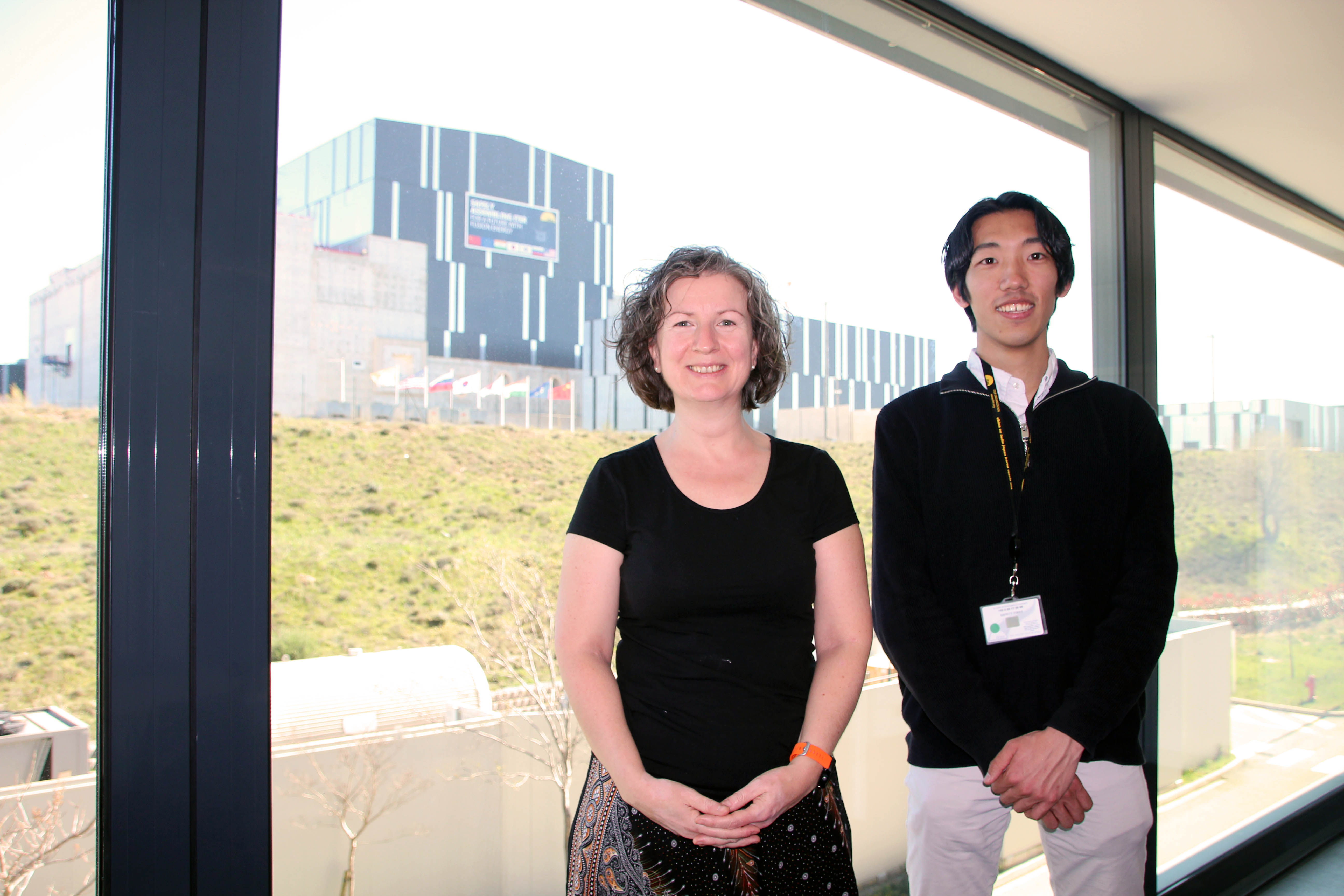

居室で撮影したSupervisorとの記念写真(奥の黒い建物がトカマク建屋)

居室で撮影したSupervisorとの記念写真(奥の黒い建物がトカマク建屋)南フランスでの生活

生活面について、日本では得られない価値観をできるだけ多く吸収する事を念頭に行動していました。勤務時間内は主にインターンの同期と時間を共にし、様々な国籍の同期と異なる価値観について話し合ったりそれぞれの専門分野を教えあったりしていました。また、休暇を大切にする欧州の価値観に触れ、終業後は現地職員の方とバンド演奏やテニスに勤しんだり、週末はITER職員/インターン/フランス人のルームメイトとの旅行/交流をしたりと、充実した休暇を過ごしました。多様な価値観を知り、さまざまな人や経験との出会いの多い生活だったと思います。

インターン同期とバラバスキ機構長との夕食会後の記念写真(右から3番目が筆者)

インターン同期とバラバスキ機構長との夕食会後の記念写真(右から3番目が筆者)インターンシップ期間を経た感想

半年間という長いようで短い生活でしたが、このインターシップを通じて多くのことを学習させていただきました。ITERで勤務し様々な情報を見聞きする中で、核融合発電は現在学生である私たちの代でなんとしても実現させなければならないと強く感じたと共に、ITERを活用してその実現に貢献できるよう精進しなくてはと意を決しました。最後に、本プログラムの参加にあたり、様々な方のご支援とご協力を賜りました。ご協力いただいた全ての方に心より感謝申し上げます。

量子科学技術研究開発機構

量子科学技術研究開発機構 ITER職員応募関連情報

ITER職員応募関連情報

合格者インタビュー一覧

合格者インタビュー一覧