ITER計画

ITERは新エネルギー開発の超大型国際プロジェクトです。

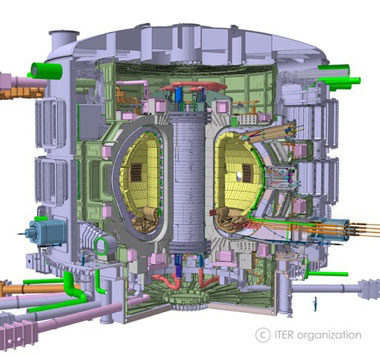

「ITER(イーター)」は、平和目的のための核融合エネルギーが科学技術的に成立することを実証する為に、人類初の核融合実験炉を実現しようとする超大型国際プロジェクトです。「ITER」はラテン語で道という意味を持ち、核融合実用化への道・地球のための国際協力への道という願いが込められています。

ITER計画では、日本・欧州連合(EU)・米国・ロシア・韓国・中国・インドの7極(34ヶ国)が協力して、世界最大のトカマクをフランスのサン・ポール・レ・デュランスに建設しています。

ITER計画は、国際協力における前例のない挑戦です。そこには、世界最先端の研究計画のために英知が結集されています。この国際協力は1985年ジュネーブでの米ソ首脳会談をきかっけとして開始されました。ITER工学設計活動(EDA、1992-2001年) では設計に基づく技術開発は日本・EU・ロシア・米国が分担して行い、設計は国際チームが中心になって行いました。2001年7月、建設に必要な技術的準備は完了しました。EDAの後、建設が開始するまでの間、EDAで得られた成果を維持するとともに、設計を深めるために、ITER移行措置 (ITA) の活動として、国際チームの作業サイトが、茨城県那珂市にある日本原子力研究所・那珂核融合研究所 (現量子科学技術研究開発機構・那珂フュージョン科学技術研究所) と、ドイツのミュンヘン郊外ガルヒンクにあるマックスブランク・プラズマ物理研究所におかれて、作業を進めました。

その後、2005年6月に、フランスのサン・ポール・レ・デュランスにITERの建設サイトが決定したのを受けて、那珂とガルヒンクにある作業サイトは2006年末に閉鎖され、2006年11月には「ITER事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構(ITER機構)の設立に関する協定」(ITER協定)について参加7極による署名が行われました。 その後2007年10月にITER協定が発効したのを受けてITAは終了し、ITER機構が正式に設立され、ITER計画の建設期が開始しました。

ITER機構ウェブサイト(2024年7月更新)より:2024年6月に開催された第34回ITER理事会において、ITER機構は、2016年理事会で発表された計画に代わる新たな基本計画(ベースライン)案を発表しました。この新たな基本計画では、当初の計画よりも高い完成度で、ダイバータ、ブランケット遮蔽ブロック、その他の主要な部品やシステムを最初の運用段階に向けて設置し、科学的な利用を堅実な形で開始することを優先しています。この段階(研究運転の開始)では、水素および重水素-重水素プラズマの運転が行われ、最終的には、完全な磁気エネルギーとプラズマ電流での長パルス運転が実現します。新しい計画では、完全な磁気エネルギーの達成が2036年となり、2016年に合意された計画より3年遅れとなります。また、重水素-トリチウム運転段階が2039年となり、4年の遅れが見込まれています。この提案された基本計画は、コスト増加やスケジュールへの影響を含め、さらに評価される予定であり、2024年11月にITER理事会が再び開催されるまで議論が続きます。

(引用:ITER機構|In a Few Lines)

量子科学技術研究開発機構は、ITER協定に基づく活動を行う我が国の国内機関に指定されています。量子科学技術研究開発機構は、ITER国内機関として、我が国が分担するITER機器や設備の調達活動を進めるとともに、ITER機構への人材提供の窓口としての役割を果たします。

*「International Thermonuclear Experimental Reactor (国際熱核融合実験炉)」が「ITER」の語源ですが、現在は「ITER」(イーターと読みます)が正式名称です。

*ITER建設地については、ITER機構の表記に合わせ、これまでの"カダラッシュ" (地元の呼称) から"サン・ポール・レ・デュランス" (行政住所) へ変更しました。

量子科学技術研究開発機構

量子科学技術研究開発機構 ITER計画

ITER計画  エクス・アン・プロヴァンス観光/生活マップ

エクス・アン・プロヴァンス観光/生活マップ