ITERの本体

ITERの本体の装置を御説明します。

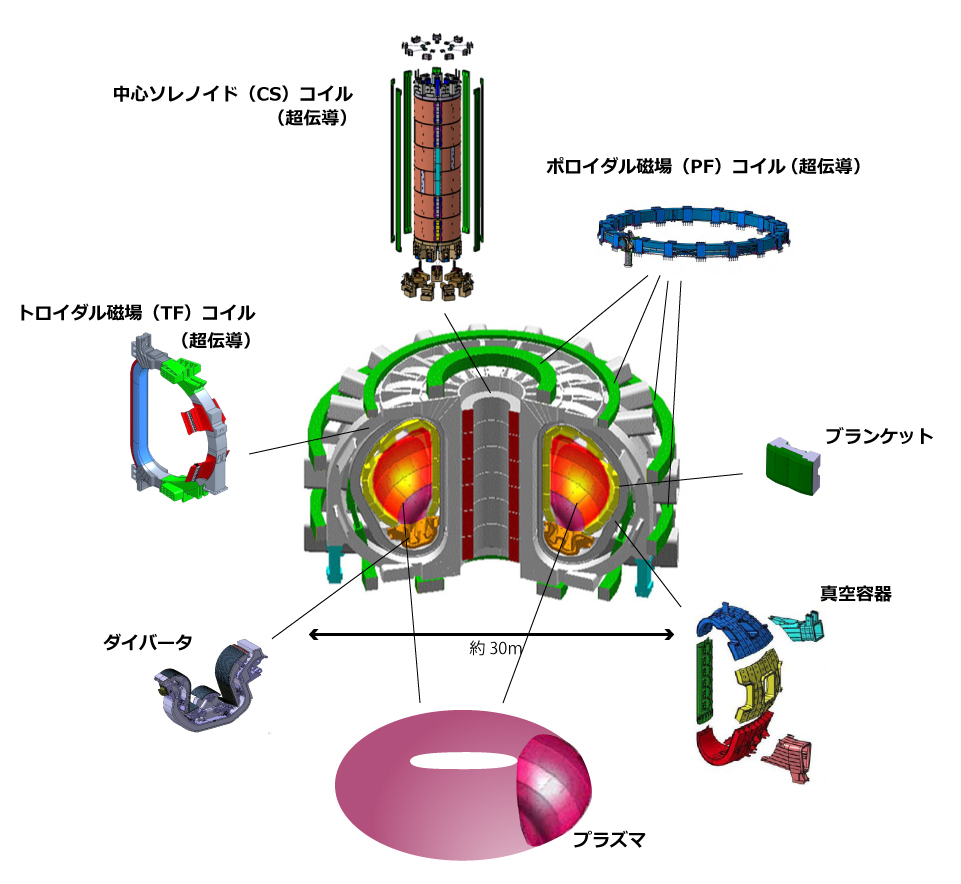

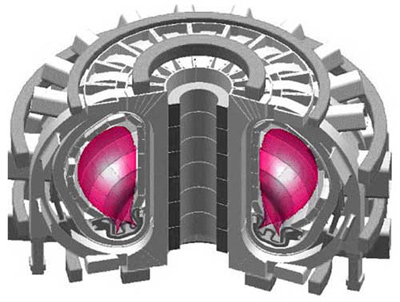

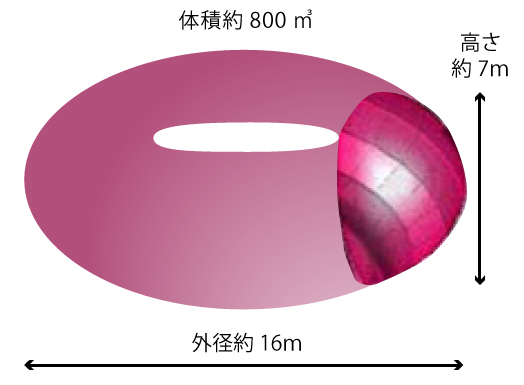

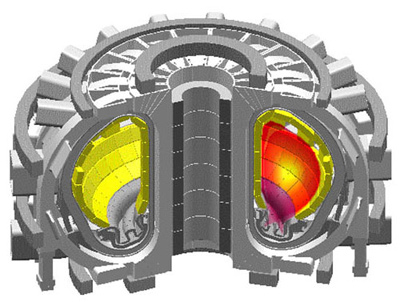

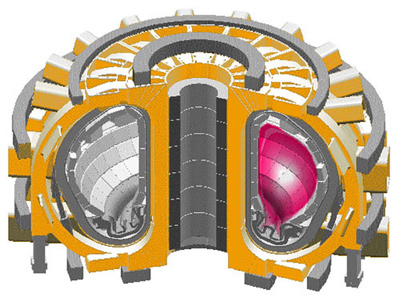

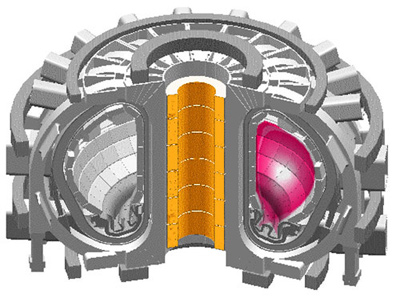

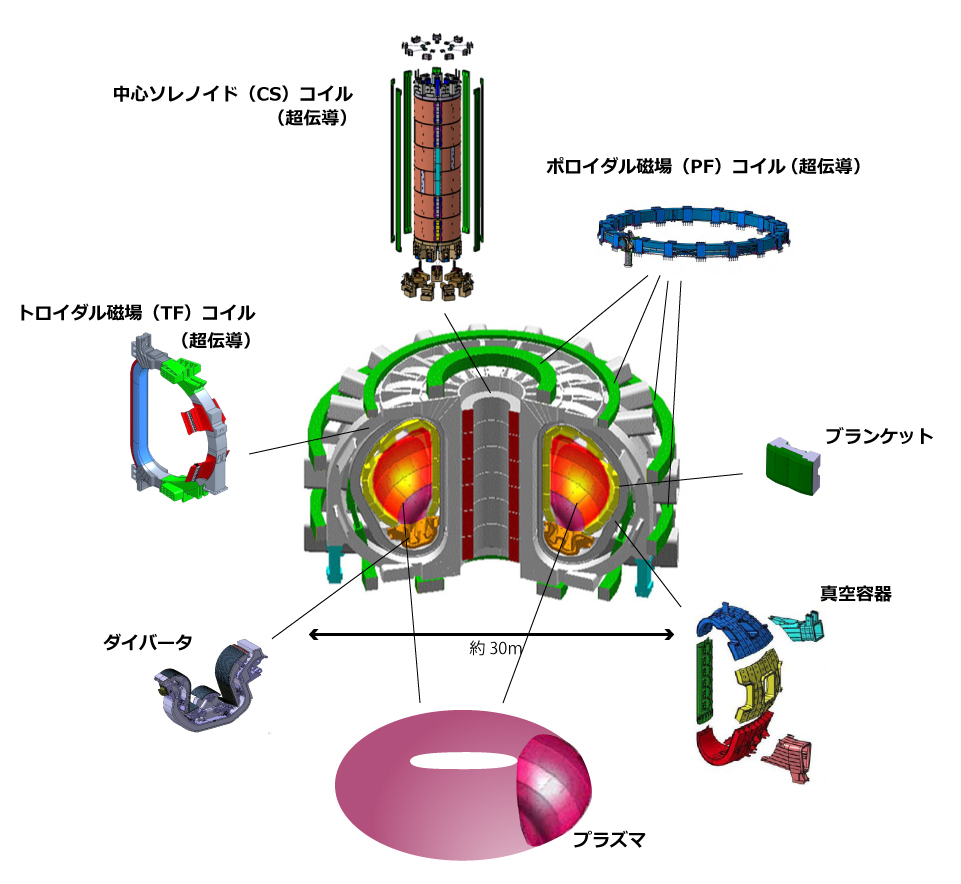

これから御説明する内容は、トカマク型装置に共通のもので、 将来の核融合炉も殆ど同じです。 まず、装置の中核は、ドーナツ型の超高温プラズマです。 このプラズマの中で核融合反応が起こります。 プラズマは高さが約7m、外径約16m、体積約800m3という大きなものですが、 単位体積当りの粒子個数は大気の数10万分の1しかないので、全体で約1gしかありません。

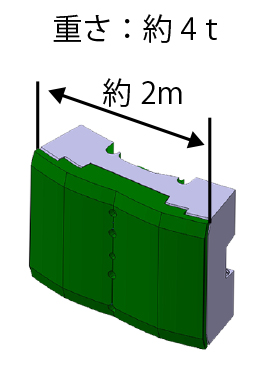

そのプラズマを取り囲んでブランケットという厚さ約50cmの壁があります。 ITERでは1ヶ約4トンのブロック、約400個で出来ています。 このブランケットで核融合出力を熱に変えて外に取り出すとともに、一部のブランケット(テストブランケットモジュール)では、 熱の取り出しと併せて燃料トリチウムの増殖試験を行います。

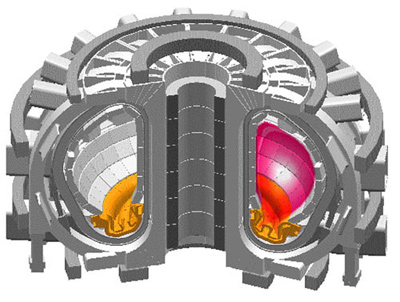

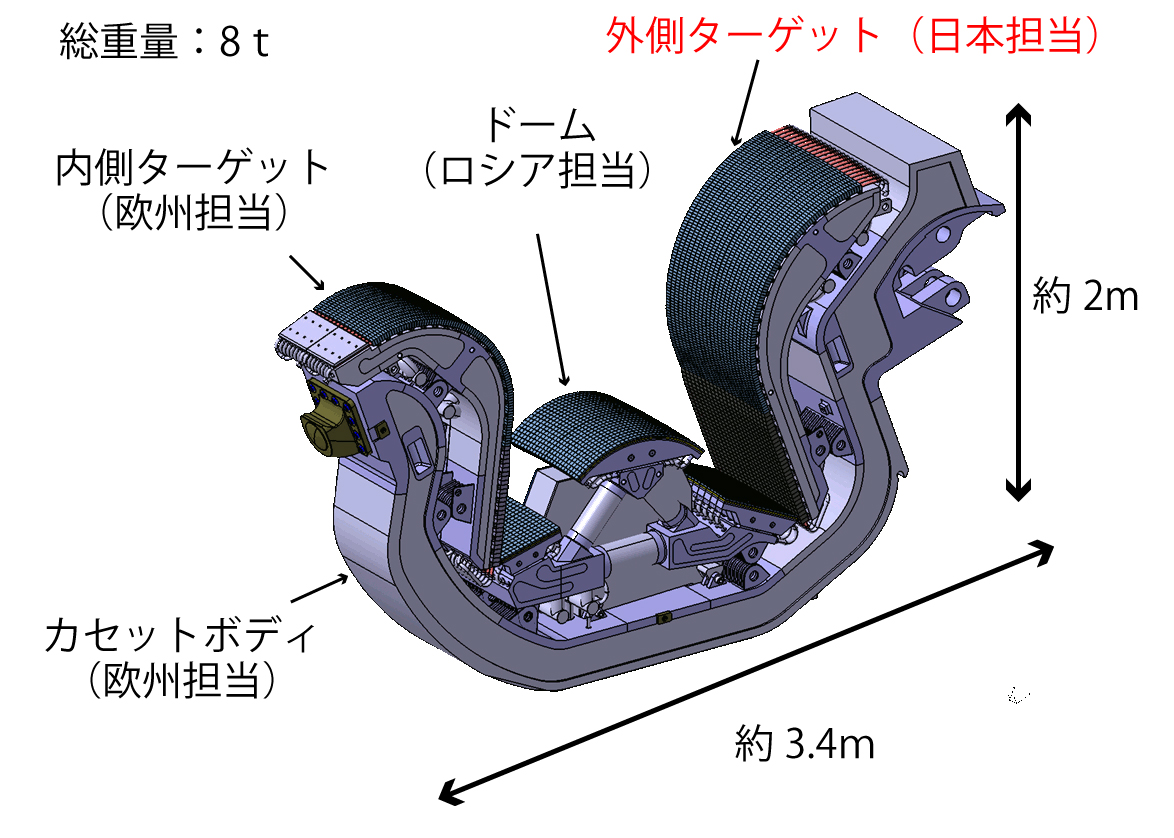

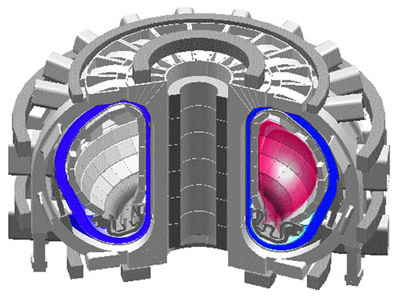

プラズマの下部には、プラズマからの高い熱流や粒子の流れを受けとめる ダイバータという部分があります。 ダイバータ磁場は、プラズマを8の字のように囲む磁場のことで、不純物を少なくするために考えたのですが、 その後、閉じ込め特性を格段に改善する効果もあることが分かりました。 8の字形の磁力線に沿って熱や粒子が流れ込むので、下のダイバータ板、簡単にダイバータと言っていますが、 この部分には高い熱流に耐える材料と構造が必要です。 なお、ダイバータ磁場は、 1974年日本原子力研究所(2005年10月~2016年3月 日本原子力研究開発機構)が世界で初めてトカマクに取り入れたもので、量子科学技術研究開発機構(2016年4月1日発足)は、ダイバータに関する研究で世界をリードしています。

プラズマと、ブランケットとダイバータを囲んで超高真空を保つための容器があり、これを「真空容器」と呼んでいます。真空容器は信頼性の高い設計としてあり、安全のために重要なものです。

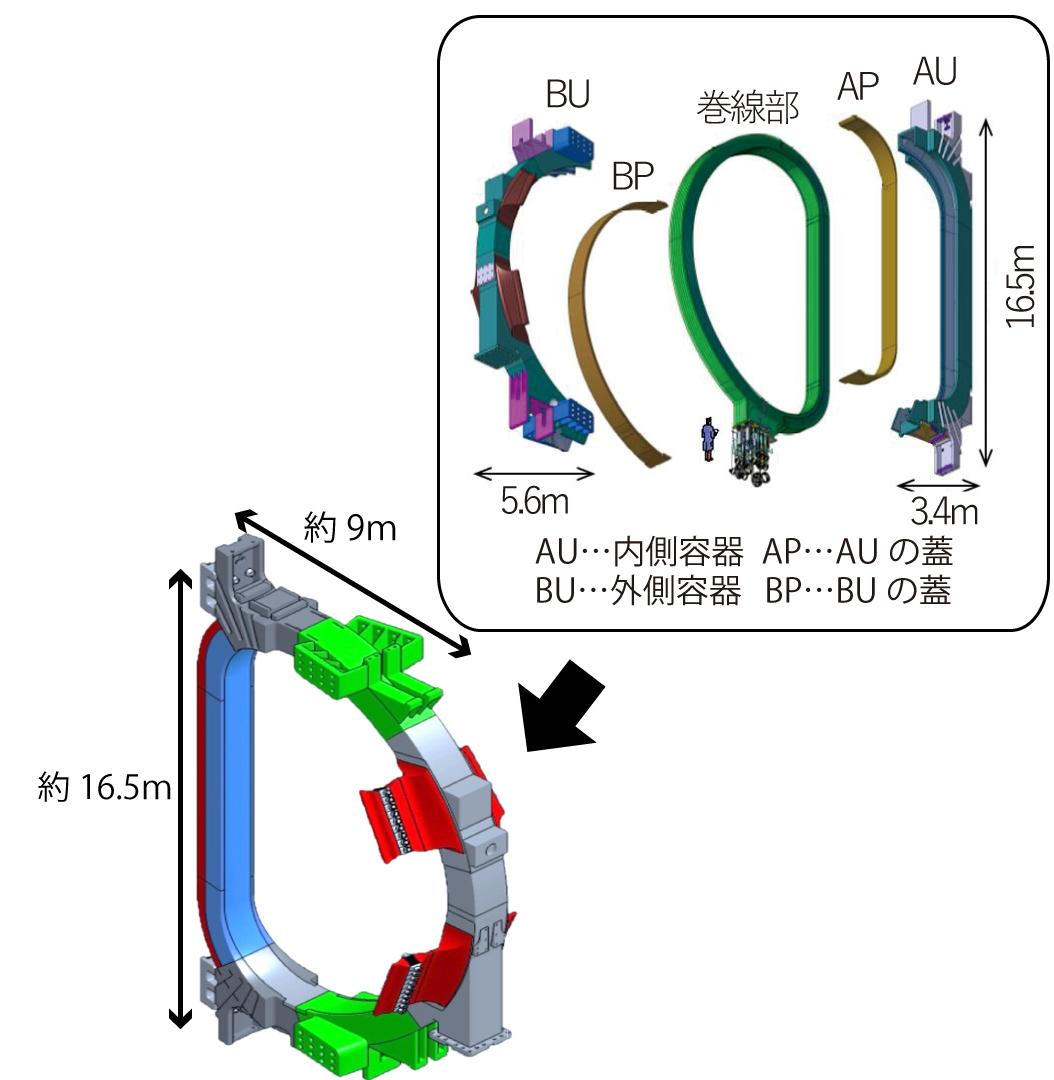

真空容器の外側には、超伝導コイルがあります。D形のコイル(トロイダル磁場(TF)コイル)の中には超伝導線が何回も巻いてあって、それに電流を流すと、物理の原理によって磁場ができます。このTFコイルは、高さが5階建てビルほどあり、1ヶ約300トン。そういうコイルを18個丸く並べて、ドーナツ形の空間に強い磁場を作って、プラズマを閉じ込めます。我々の身の回りで強い磁石はスピーカの中に入っているものだと思いますが、ITERの磁場はそれらより10倍近くも強い磁場です。

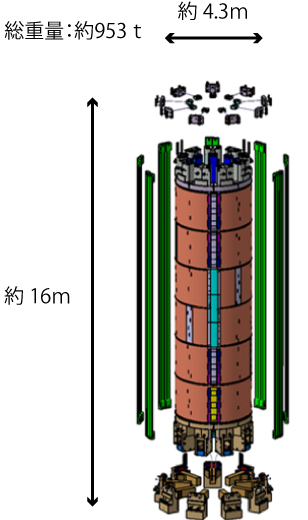

トロイダル磁場コイルの中心部には、 やはり超伝導の中心ソレノイド(CS)コイルがあります。これに電流を流すと変圧器の原理で、プラズマに大きな電流が流れます。プラズマが1回巻きの2次コイルになっているのです。

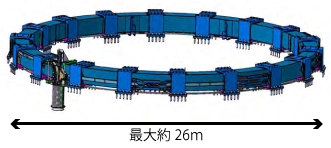

外側には合計6本の円形のポロイダル磁場(PF)コイル(超伝導)が水平に置いてあります。これらはプラズマの形や位置を制御するためのものです。大きなコイルは直径が26mもあります。

今 御説明したものを全部合わせると、このような装置になります。この構造はトカマク型装置にほぼ共通なものです。

※図をクリックすると拡大表示されます。

.jpg)

量子科学技術研究開発機構

量子科学技術研究開発機構 ITER計画

ITER計画  エクス・アン・プロヴァンス観光/生活マップ

エクス・アン・プロヴァンス観光/生活マップ