ITERダイバータ赤外サーモグラフィのための加熱中タングステンの微細かつ動的な放射率変化に関する研究

量研では、日本が調達を担当するITERダイバータ1)赤外サーモグラフィの研究開発を行っています。サーモグラフィにより高精度な温度計測を行うには、計測温度範囲にわたって変化するダイバータ放射率の温度特性の理解が不可欠であるため、これまで量研では観測波長である1.5 μm-4.5 μmの波長範囲を対象に200℃から1900℃のタングステン放射率の温度特性の詳細調査を実施してきました。しかし、この先行研究からは、約700℃から1700℃の温度区間においてはタングステンの放射率は再現性がないだけでなく、温度ヒステリシスを有することが明らかになり、上記温度区間での温度計測精度要求(10%)の実現が難しいという課題が浮き彫りとなっていました。

1)ダイバータ:

プラズマの周辺の磁力線の形状を工夫して高温のプラズマが直接真空容器の壁に当たらないようにした装置。旧日本原子力研究所が発明。プラズマ中の不純物の減少に効果があるとともに、核融合炉では燃焼生成物(ヘリウム)の排気を助ける。プラズマを受けるダイバータ板、中性粒子を遮蔽するバッフル板などが真空容器内の下部にW字形に配置されたダイバータをW型ダイバータといい、JT-60でヘリウム灰の排気や不純物混入の抑制による長時間運転の見通しが立つ成果が得られた。ITERにおいても同形式のダイバータが適用されている。

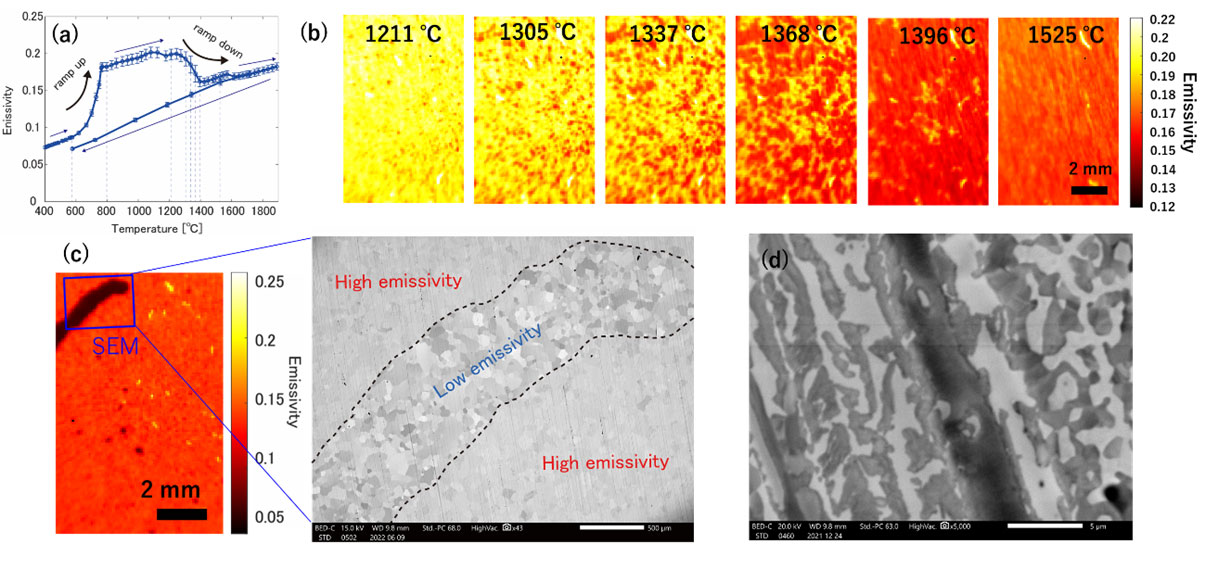

今回は、この課題を克服し高精度な温度計測を実現するため、上記のタングステン放射率の非再現性と温度ヒステリシスの原因の調査を行いました。ここでは、「放射率の非再現性と温度ヒステリシスはタングステンの再結晶過程に伴う結晶構造の変化に起因する」という仮説を立て、100 μm以下の高空間分解能を有する赤外計測系を開発し、昇温中のタングステン放射率の空間分布の計測を行いました。図1(a)は波長4.56 μmにおける昇温中のタングステン試料表面の放射率、(b)は各温度の放射率の空間分布を示しています。

図1:(a) 昇温中のタングステン試料表面の放射率(波長:4.56 µm)、 (b)赤外計測系により撮影した各温度のタングステン表面の放射率の空間分布、(c)昇温中タングステン表面の放射率の空間分布((a)(b)とは異なる昇温サイクル)と高温後のSEM像(43倍)、(d)放射率が高いエリアのSEM像(5000倍)

今回の試験からタングステンの放射率は先行研究と同様に700℃から800℃にかけて急激にRamp upし、1200℃から1600℃にかけてRamp downするまでの温度区間で大きな温度ヒステリシスを有すること(図1(a))、またこの温度区間において試料表面の放射率はマイクロスケールでダイナミックに変化することが明らかになりました(図1(b))。さらに、図1のケースとは異なる昇温パターンとして、放射率のRamp downの途中(1400℃程度)で昇温を停止した試料表面のSEM及びレーザー顕微鏡等による表面分析から、試料表面の放射率が高いエリアでは厚み20 nm程度のマイクロポーラス状の構造が成長しており、放射率が低いエリアとでは明瞭な表面構造の違いが存在することが明らかになりました(図1(c)(d))。このことから、昇温中の700℃から800℃にかけての放射率のRamp upはタングステン表面上のマイクロ・ナノスケールの表面構造変化に起因するものであること、1200℃から1600℃にかけての放射率のRamp downはその構造がAnnealingされて消滅する様子であることを世界で初めて明らかにしました。

このような放射率のヒステリシス、非再現性は温度計測において不都合な事実であるためこれまでその存在に光が当てられることはありませんでしたが、赤外サーモグラフィによるタングステンの温度計測における最重要課題であるといえます。今後はこれまで得られた知見をもとに、これまでの実験結果を説明しうる新しい放射率モデルの開発を行い、より高精度な温度計測を目指します。

量子科学技術研究開発機構

量子科学技術研究開発機構 一般の方向けページのご案内

一般の方向けページのご案内  プレス発表

プレス発表