定常運転への日本の貢献

トカマク装置は従来パルス運転、間欠運転の装置と考えられていましたが、量子科学技術研究開発機構(2016年4月1日発足)では1970年代にトカマクを開始したころから、将来の発電所のエネルギー源としては 定常運転ができるものにしなくてはならないと強く考えてきました。 その一例が1970年代のJFT-2で世界ではじめて高周波パワーによるプラズマ電流の駆動を実験的に証明したことです。JT-60でも、トカマクの定常運転に向けた多くの研究開発を行い、世界を大きくリードしてきました。

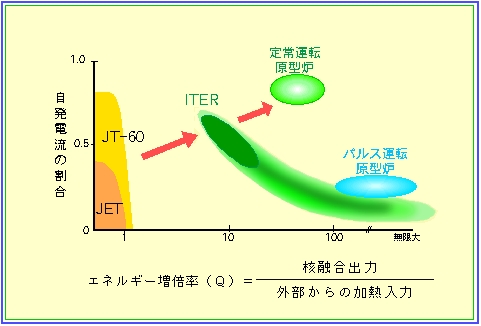

この図の縦軸は、定常運転のトカマクに必要な自発電流のプラズマ電流全体に占める割合です。 また、横軸は、記号として大文字のQを使いますが、エネルギー増倍率という量です。 これは、核融合出力を外部からの加熱入力で割った値です。 Qは装置の大きさにも関係する値で、Qが50以上の装置と、Qが10、20程度の装置ではかなり大きさが異なります。 Qが10、20程度とQが1の装置でも大きさが違います。 Q=1の装置とはJT-60なのです。Qとは、そういう値ですが、 今までのITERではQを無限大とすることを第1としてきました。 Qが無限大とは出力が無限大なのではなく、 分母の外部からの加熱入力がゼロということです。

将来の炉を考えますと、とくに定常運転炉では、 プラズマ電流を起こすために外から加熱入力を入れ続けます。 そのため、将来の核融合炉でもエネルギー増倍率は実は無限大ではないのです。わが国の核融合研究開発基本計画では、そこまで考えて、 実験炉に必要な増倍率は約20程度、としています。

一方、世界ではごく最近まで、 このような定常運転をITERの段階で実現することが困難と考えられてきました。 しかし、最近のJT-60の成果の影響で、また、米国等でもトカマクの定常運転についての研究が進み、 有限のQ値を持った定常運転の実現についての理解が得られるようになりました。 これを考慮に入れて、ITERの小型化についての検討が行われました。 これは、ごく最近になってからの変化です。

1998年における設計の大転換においては、ITERでは、日本提案により、定常運転に比重を移して、 実験炉としての意義を維持しつつ小型化、低コスト化を図ることになりました。

量子科学技術研究開発機構

量子科学技術研究開発機構 ITER日本国内機関について

ITER日本国内機関について

リエゾンオフィスの紹介

リエゾンオフィスの紹介